| 기간 | 3월 |

|---|

[에세이]

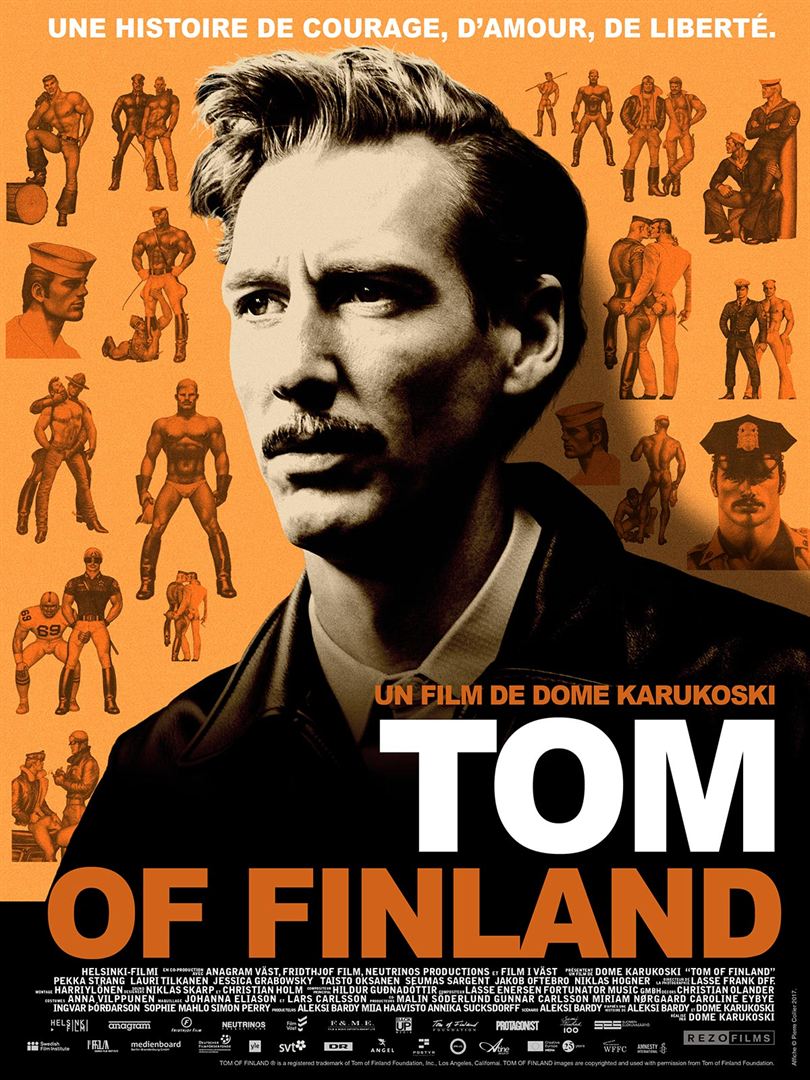

내 인생의 퀴어영화 #26

: <톰 오브 핀란드>

1.

잘 만든 게이 영화다. 저 희대의 게이 에로티카를 그린 당사자가 몸소 겪은 시대에 대한 묘사가 풍부하다. 형법으로 동성애를 조지던 유럽의 상황, 전쟁의 공포, 죽음의 위협, 전환치료의 횡행, 너무도 공고한 이성애-가족 질서 등, 게이 성애에 얽혀있는 거의 대부분의 맥락들이 나열된다. 다만 그 하나하나에 충실히 천착하지는 않는 것이 서사의 빈틈이라 느껴질 수도 있는데, 적어도 영화적으로는 충분히 납득된다. 초반 5분과 영화 시작 후 한 시간 동안 이 부분을 그리는 연출은 참으로 기민해서, 게이뽕을 제하고도 영화문법 자체를 감상하는 재미가 쏠쏠하다.

후반부로 갈수록 힘이 빠지기는 한다. 동성애를 경찰이 때려잡던 유럽과, 게이들의 낙원처럼 그려지는 미국 캘리포니아를 비교하느라 후자를 너무 낭만적으로 그린 감이 없지 않다(물론 눈은 매우 즐겁지만). 게이들, 특히 SM 가죽족들은 미국에서도 그리 녹록한 환경 속에 있지 못했다. 미국의 근육게이 문화가 그의 만화로 추동된 것처럼 그려놓은 것도 얼마간 비현실적이고, 특히 마지막에 HIV를 다룬 부분은 지나치게 성기다. 게이에 얽힌 시대상을 스쳐 묘사하는 영화의 전체적 접근을 감안하고 보더라도 그렇다.

물론 많은 사람들이 시대를 그저 스쳐보내는 것도 리얼리티의 일종이고, 실제 작가가 그렇게 살았을 가능성도 있다. 그렇기 때문에 오히려, 끝부분에 작가가 게이 에로티카에 콘돔을 그려넣는 장면이 의외의 울림을 주기는 한다. 애초에 영화의 주인공은 이슈에 대해 뭘 그렇게 진지하게 고민했던 사람이 아니었고, 그의 작화도 그러했지만, 그를 둘러싼 시대와 상황과 게이커뮤니티의 성장은 도무지 진지하지 않을 도리가 없었던 것이다. 그 대비가 응축되었다 마지막에 폭발하는 지점이 꽤 좋았다.

2.

이 영화의 결정적인 한계이자 맹점은, 영화 속 인물 중에 캐릭터로 기능하는 자들이 모조리 게이라는 것이다. 그리고 이는 <톰 오브 핀란드>의 원화가 모조리 근육떡대 게이만 등장한다는 점과 궤를 같이 한다. 물론 꽤 억압받고 숨죽이고 사는 소수자로서 게이를 전면에 내거는 게 게이 영화의 미덕일 수는 있으나, 지금은 1997년이 아니라 2017년이다. 게이만 성소수자인 게 아니란 것은 점점 시대의 상식이 되고 있다. 이 영화가 게이 영화일 수는 있어도 퀴어 영화이기는 힘든 까닭이 바로 여기에 있다.

가령 이 영화에 등장하는 여성은 거의 강우석 영화에 등장하는 여성과 위상이 비슷하다. 서사 속에 끼워넣어진 어떤 장치로서 기능할 뿐 캐릭터로서 존중받지 못한다. 집에서 매일 게이 파티를 여는 퇴역 대위의 아내라든지, 자신이 한때 좋아했던 남자와 오빠가 섹스하는 걸 봐야 했던 주인공의 여동생이 등장하지만, 그 사람들이 어떤 심정이었고 어떤 변화를 겪었는지에 대해 영화는 무관심하다. 게이 정체성에 대해서는 전쟁을 비롯해 온갖 시대적 맥락을 때로 무리해서까지 삽입해 그리는 것과는 너무 비교되는 태도다.

(물론, 여성에 대한 그런 식의 묘사가 현실을 '실제로' 반영한 결과일 수는 있다. 게이 파티를 여는 남편 옆에서 조용히 살아가는 여성은 극 안에서 매우 비현실적이지만, 사료 속에서 실제로 저렇게 살았던 여성의 경우는 꽤 자주 목격된다. 그런 그들이 대체 왜 그런 식으로 살았는지를 다루는 영화가 조만간 나오기를 기대해본다.)

영화가 그 여성들에게 관심을 갖는 순간은, 영화가 게이에 대비되는 이성애 문화를 그릴 때로 국한된다. 물론 많은 게이들이 (이성애)여성을 이성애와 동일한 방식으로 체감하는 것은 사실이다. 많은 경우 게이들의 여혐은 '이성애혐'(실은 공포)과 연결된다. 그러나 과연 근본적으로 여성을 이성애와 등치시키는 것이 가능한가-라는 질문은 여전히 남는다. 영화는 딱 이 지점까지 얘기하고 입을 닫는데, 묘한 것은 그것이 상당 부분 당대 게이커뮤니티, 나아가서는 오늘날 게이커뮤니티의 현실을 실제로 반영한 결과일 수 있다는 것이다.

영화가 슬깃슬깃 그리고 넘어가는 SM 문화나 구미의 성 억압은 사실 할 얘기들이 더 많다. 미국 얘기 하면서 스톤월이 조금도 언급되지 않는 것도 그렇고, SMer와 같이 얻어맞았던 성판매여성이나 트랜스젠더/크로스드레서가 (마치 <톰 오브 핀란드>의 원화마냥)하나도 그려지지 않는 것도 어찌보면 희한하다. 헌데 아마도 그림을 그린 당사자나 그걸 향유했을 게이들 머릿속이 실제로, 그렇게 근육게이로만 표백되어있었을 가능성이 있다. 그리고 그것이 사실이라면, 이 영화는 리얼리티를 나름 충실히 반영한 것이다.

이 영화가 흥미로운 부분이 이것인데, 이 영화가 열심히 밀어붙여 떨어뜨려놓는 지점은 종종 영화 내적인 한계를 넘어 실제 시대와 현실의 한계와 겹쳐있다. 따라서 이 영화를 근육게이 문화의 탄생신화로 읽을 수도 있지만, 그 근육게이 문화의 호모소셜함이 어디서부터 왔는지를 역으로 드러내는 방식으로도 독해 가능하다. 이 영화의 '웰메이드'스러움은 거기로부터도 나온다.

3.

부족한 점을 얘기했으니 부러운 것도 얘기해야겠다. 한 소수자 문화의 계보와 낙인의 맥락이 이리 다양하다는 것, 소위 '허슬'을 보여주는 일은 맨 땅바닥에서 나오지 않고, 그간 쌓였던 활동과 연구의 축적 속에서 가능한 것이다. 과연 한국의 게이 문화와 역사를 그릴 때 저렇게 나열해볼 만한 맥락은 어떤 것이 있을까.

한국의 동성애 억압의 특수성을 성격 규정하는 일은 의외로 어렵다. 군형법을 제외하고는 딱히 형법으로 억압받았던 것이 아니고, 예나 지금이나 성소수자들은 남이 아니라 자기가 알아서 자기 목숨을 거두어갔으며, 따라서 정부의 직권적인 탄압보다는 (조장되었든 원래 그러하든)'풍속'을 빌미로 한 사회 속의 억압이 보다 결정적으로 작용했던 것으로 보인다. 아무 생각없이 그린 에로티카 문화 한 땀조차 그 시절 한국 게이들은 이 땅에 남겨놓지 않았다. 90년대 이전의 이 허망한 침묵의 세월들을 대체 무엇으로 써내려가야 할지 절망적일 때가 많다.

호모소셜하든 어쨌든, 그렇게 깔만한 컨텐츠라도 남아있는 게 중요하다는 걸 그래서 느낀다. 이 영화가 사실 과시하고 있는 것도 그 점이다. 정치적으로 올바르지 않든 어떻든 한 문화가 태어나 유지된다는 것은 때로 숭엄한 의미를 갖는다. 근육 게이들이 웃통을 까고 노는 클럽의 여성입장 불가 정책에 대해 비판할 수 있지만, 그런 클럽문화가 아예 없었다면 그것대로 퍽 섭섭했을 것이다. 그 호모소셜한 게이 문화의 맥조차 한국은 아직도 너무나 얕고, 또 가늘다. 이 영화가 아마도 의도했을, 한 게이 종족성의 탄생에 대한 모종의 동경과 경탄을 도리없이 품게 되는 까닭이 거기에 있다.

그래도 한국에서 게이 단위의 정체성 정치가 이정도로 자라오지 않았다면, LGBT고 여성에 대한 연대를 외치는 것 자체가 원리적으로 불가능했을 것이다. 정체성이 있은 후에야 정체성 정치에 대한 성찰도 가능해지는 법이다. 어떤 정체성에 얽힌 한계를 떠나서 정체성 단위가 만들어진 역사는 그렇기에 그 자체로 중요하고, 존중받을 만하다. 이 영화는 1984년 출범한 톰 오브 핀란드 재단의 감수를 통해 제작되었다. 언젠가 한국의 게이판으로도 이런 트리븃 영화가 한편쯤 나왔으면 좋겠다는 상상을 해본다.

한편으로 지금까지 어떻게 잘 사시고 계시는지 걱정이 들기도 하고