괴말라

2006-06-04 11:29:58

+0

753

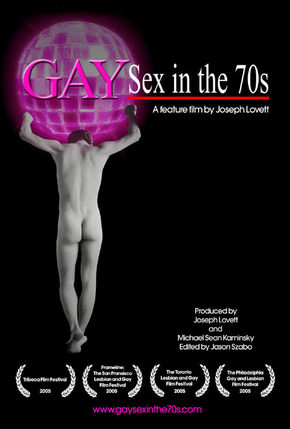

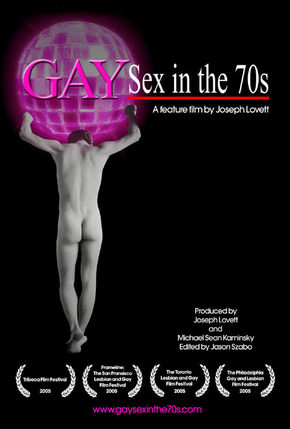

70년대의 게이섹스문화 - Gay sex in the 70s

십년 쯤 전에 ‘오랜 친구들’-longtime companion- 이란 영화가 슬그머니 비디오로 출시된 적이 있었다.

차마 게이영화라고는 말하지 못하고 당시엔 떠오르는 꽃미남이었던 캠벨스코트라는 배우를 내세워 홍보할 수밖에 없었던, 에이즈시대의 동성애자들의 모습을 보여준 영화. 아무 생각 없이 비디오를 집어들었던 이성애자들에게는 충격을 주었을 법도 한 영화였다.

그때 이십대 꽃띠였던 나는, 두근대는 가슴으로 영화를 보면서... 막연히 슬퍼했었고, 또 분노했었지만, 영화의 정서를 온전히 이해하기에는 뭔가 부족함이 있었던 걸로 기억한다. 그도 그럴 것이 음지에서 조금씩, 파고들어온 외국의 게이문화와 한국의 문화가 섞인 모양새를 갖추고 있던 국내게이문화만 접해본 나로서는 그네들이 에이즈위기를 맞게 되는 배경은 무엇이었지, 또한 그 위기에 대처해나가는 힘은 어디에서부터 근원하고 있는 건지 등 쉽게 이해하기 어려운 부분이 있었기 때문이었다.

다시 2006년, 작년에 미국에서 만들어진 다큐멘터리 영화 ‘70년대의 게이섹스’는 적어도 나 같은 젊은(!!!^^) 비미국인 관객이 보기에는, ‘오랜 친구들’의 전편이라고도 말할 수 있는, '오랜 친구들'이 놓친 몇 개의 퍼즐조각이 될 법한 영화라고 소개하면 가장 적합할 듯하다.

70년대, 스톤월항쟁 이후로 가시화되기 시작한 게이커뮤니티의 양적 성장, 베트남전과 흑인인권운동의 성장, 히피문화의 범람과 맞물려 게이들의 섹스문화는 극단적으로 개방적이고 공격적인 양상을 띄어갔다. 그러다가 80년대 초, 에이즈 위기가 닥치자 신보수주의는 ‘드디어 벅차게 놀던 게이년들이 심판을 받는 구나.’ ‘난교파티를 벌이고 약물이나 일삼더니 철퇴를 맞는 구나.’ 하고 대대적인 공격을 해대었다. 하지만 이미 해방의 기쁨을 맞본, 연대의 희열감을 아는 게이들은 그네들의 공격을 막상 수동적으로 방어하고만 있지는 않았다. 하나둘씩 죽어가는 친구들을 보면서 그네들은 더 급진적인 정치조직들을 탄생시켰고 포스트에이즈시대의 퀴어운동을 만들어내기 시작했다.

다큐멘터리 ‘70년대의 게이섹스’는 그동안 부정적으로 치부되거나 암암리에 숨겨져 왔던 당시의 성문화를 솔직하게, 치부까지 까발리면서, 한편으로는 그 당시를 누렸던 '신인종'들의 문화가 가졌던 아름다움, 역동성, 연대감 등 긍정적 부분들을 애써 찾아내고 있다.

그렇다면 판단은.........?

십년 쯤 전에 ‘오랜 친구들’-longtime companion- 이란 영화가 슬그머니 비디오로 출시된 적이 있었다.

차마 게이영화라고는 말하지 못하고 당시엔 떠오르는 꽃미남이었던 캠벨스코트라는 배우를 내세워 홍보할 수밖에 없었던, 에이즈시대의 동성애자들의 모습을 보여준 영화. 아무 생각 없이 비디오를 집어들었던 이성애자들에게는 충격을 주었을 법도 한 영화였다.

그때 이십대 꽃띠였던 나는, 두근대는 가슴으로 영화를 보면서... 막연히 슬퍼했었고, 또 분노했었지만, 영화의 정서를 온전히 이해하기에는 뭔가 부족함이 있었던 걸로 기억한다. 그도 그럴 것이 음지에서 조금씩, 파고들어온 외국의 게이문화와 한국의 문화가 섞인 모양새를 갖추고 있던 국내게이문화만 접해본 나로서는 그네들이 에이즈위기를 맞게 되는 배경은 무엇이었지, 또한 그 위기에 대처해나가는 힘은 어디에서부터 근원하고 있는 건지 등 쉽게 이해하기 어려운 부분이 있었기 때문이었다.

다시 2006년, 작년에 미국에서 만들어진 다큐멘터리 영화 ‘70년대의 게이섹스’는 적어도 나 같은 젊은(!!!^^) 비미국인 관객이 보기에는, ‘오랜 친구들’의 전편이라고도 말할 수 있는, '오랜 친구들'이 놓친 몇 개의 퍼즐조각이 될 법한 영화라고 소개하면 가장 적합할 듯하다.

70년대, 스톤월항쟁 이후로 가시화되기 시작한 게이커뮤니티의 양적 성장, 베트남전과 흑인인권운동의 성장, 히피문화의 범람과 맞물려 게이들의 섹스문화는 극단적으로 개방적이고 공격적인 양상을 띄어갔다. 그러다가 80년대 초, 에이즈 위기가 닥치자 신보수주의는 ‘드디어 벅차게 놀던 게이년들이 심판을 받는 구나.’ ‘난교파티를 벌이고 약물이나 일삼더니 철퇴를 맞는 구나.’ 하고 대대적인 공격을 해대었다. 하지만 이미 해방의 기쁨을 맞본, 연대의 희열감을 아는 게이들은 그네들의 공격을 막상 수동적으로 방어하고만 있지는 않았다. 하나둘씩 죽어가는 친구들을 보면서 그네들은 더 급진적인 정치조직들을 탄생시켰고 포스트에이즈시대의 퀴어운동을 만들어내기 시작했다.

다큐멘터리 ‘70년대의 게이섹스’는 그동안 부정적으로 치부되거나 암암리에 숨겨져 왔던 당시의 성문화를 솔직하게, 치부까지 까발리면서, 한편으로는 그 당시를 누렸던 '신인종'들의 문화가 가졌던 아름다움, 역동성, 연대감 등 긍정적 부분들을 애써 찾아내고 있다.

그렇다면 판단은.........?

| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 4224 | 정명석 목사님이 말씀하시는 동성애 +3 | 네이버블로그 | 2006-06-05 | 1024 |

| 4223 | 오늘의 축구 졸전, 관전평 | 박지성팬 | 2006-06-05 | 593 |

| 4222 | 지나간다님께 +6 | 미운오리새끼 | 2006-06-05 | 820 |

| 4221 | 탄생 +1 | 미운오리새끼 | 2006-06-05 | 563 |

| 4220 | 안좋은 버릇... +5 | 미모의 핵 | 2006-06-05 | 631 |

| 4219 | 유엔과 아시아국가 법정에서의 투쟁-샌더스교수 ... +2 | 개말라 | 2006-06-05 | 749 |

| 4218 | 구호를 만들어주시오... | 춤샘에게 남자를 | 2006-06-04 | 548 |

| » | 미리 가본 퀴어영화제 2탄 | 괴말라 | 2006-06-04 | 753 |

| 4216 | 미운오리새끼 +2 | 미운오리새끼 | 2006-06-04 | 571 |

| 4215 | 개말라 가족들이 환장할 게이 씬들 +4 | 안티개말라 | 2006-06-04 | 954 |

| 4214 | 게이 팝 싱어, 아리 골드 +1 | 모던보이의 남자 | 2006-06-04 | 1061 |

| 4213 | 중국의 어느 크루징 숲속 +5 | 모던보이의 남자 | 2006-06-04 | 900 |

| 4212 | 관리자님 +3 | 미운오리새끼 | 2006-06-03 | 557 |

| 4211 | ★감염인과 수다떨면 맥주꽁짜★ +2 | iSHAP | 2006-06-03 | 563 |

| 4210 | 그들이 서울을 레인보우로 물들인다. | 퀴어문화축제 | 2006-06-03 | 559 |

| 4209 | "레인보우 액숀~~~~" 2006 퀴어퍼레이드 참가단~!!! | 동성애자인권연대 | 2006-06-03 | 816 |

| 4208 | 눈치 +4 | 미모유발자 | 2006-06-03 | 732 |

| 4207 | Hi 모리셔스, 이 나라를 아세요? +3 | 개말라는모던보이좋아 | 2006-06-03 | 776 |

| 4206 | 미리 가본 퀴어퍼레이드 +4 | 묘동킹카 | 2006-06-02 | 575 |

| 4205 | 미리 가본 퀴어영화제 1탄 +8 | 괴말라 | 2006-06-02 | 587 |