| 기간 | 4월 |

|---|

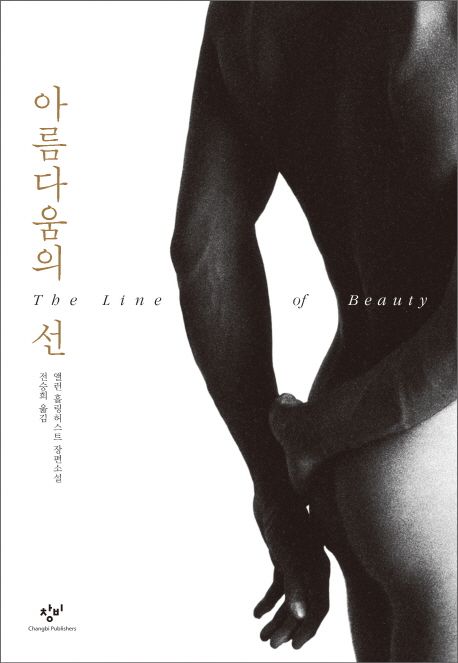

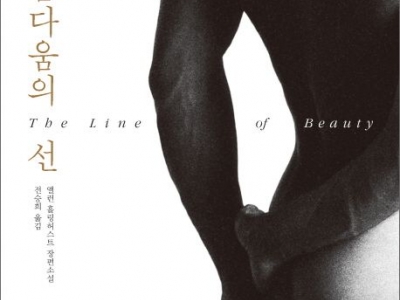

[소모임] 문학상상, 문학 한 숟갈

: ‘빨간맛’ 퀴어 소설

– 앨런 홀링허스트, 《아름다움의 선》

간략한 줄거리.

80년대 영국의 한 남성 동성애자가 유명인(지방의 하원의원)의 집에 기숙하며, 영국 상류층과 어울리면서 그들을 엿보고 상류사회의 삶을 경험하기도 하고 나름의 권력도 살짝 맛보고, 한편으론 나름의 게이 라이프를 즐기며 마약도 좀 하고 ‘쓰리썸’ 같은 짜릿한 섹스도 경험해 보고, 그러다가 집주인의 스캔들을 덮는 용도로 이용되고 ‘팽당한다’.

일단 첫인상.

다소 장황한 면이 있다. 작품은 퀴어 소설로서의 기능과 ‘80년대 그 시절’에 관한 풍속소설(넓은 의미로는 역사소설)의 면모를 아우르는데, 과연 ‘마거릿 대처’나 그 시절의 영국 정세에 대해 거의 모르는 2020년대의 대한민국 독자로서 작가가 행간에 숨겨 놓은 비판 의식이나 풍자를 읽어내고 동감하는 게 충분히 가능한가 의심이 들었다. 게다가 주인공이 미학적인 풍부한 지식과 심미안을 갖고 있는데, 예술이나 골동품에 대해서는 지금의 게으른 주석만으로는 충분한 몰입과 공감이 어려웠다. ‘헨리 제임스’ 스타일의 만연체의, 우회적이고 지루한 (혹은 섬세한) 묘사와 문장은 덤(혹은 축복)이다. 헨리 제임스의 팬이라면 반길 일이다.

결국엔 남는 건 ‘퀴어 문학’으로서의 기능인데 이건 어떨까.

공공장소에서의 ‘크루징’은 식상하고 신문 광고를 통한 애인 찾기는 오늘날 ‘데이팅 어플’과 별 다를 게 없다. 당시 거의 ‘신의 형벌’로 취급되었던 ‘에이즈’ 역시, 당시 세계에 만연했던 동성애에 대한 혐오와 공포를 보여주는 장치로는 적절했지만, 편견을 넘어선 또 다른 편견을 만들고 있는 요즘엔 획기적인 시도로 보기도 민망하다. 한 마디로 (퀴어 독자들에게는) 평범하다는 얘기.

그런데 오히려 그런 점이 이 작품의 장점으로 부각됐다. 자기 연민에 빠지지 않고 감정에 거리를 둔 냉정함, ‘헤테로’들의 눈에는 유별나고 혐오스럽지만 게이 커뮤니티 내에서라면 익숙한 모습들을 ‘호들갑’을 자제하고 차분하게 풀어낸 문장들, 보편성과 특수성을 모두 담아낸 이야기에 호감이 갔다.

주인공 ‘닉’은 일찌감치 커밍아웃을 한 사람이다. 게이라는 사실이 약점은 아니다. 정체성에 대한 고민도 뛰어넘었다. 주변에 커밍아웃을 독려하지도 않는다. 그는 능력이 있고 그것을 매력으로 발휘할 수 있다. 퀴어 소설의 주인공으로서의 닉은 이성애자 사회에 머물면서 여러 기회를 노린다. 사회적 욕구가 분명하다. 그가 와해되는 지점은 이성애자 사회의 희생양이 되는 순간이다. 닉은 동성애자로서의 삶을 살면서 가식과 위선으로 팽배한 사회를 관찰한다. 자신의 삶에 충실한 이상으로 자신이 속한 사회에도 진중한 관심과 시선을 두었다.

잘 쓰인 퀴어 소설은 정체성과 커밍아웃 같은, 소수의 특이성에 국한된 개인적인 서사에만 머무르지 않고 그 이상의 이슈를 다룬다. 넓은 인간관계 안에서, 사회적 맥락을 통해 게이들의 삶을 읽어낸다. 퀴어를 단순히 소재로 다루지 않고 그들의 삶의 무대를 확장시키고 사회 안의 퀴어, 퀴어가 속한 사회를 보여준다. 그들과 세상간의 역학, 더 넓은 네트워크를 통해 동성애자의 모습을 보여준다.

독자들이 잘 쓰인 퀴어 소설을 통해 마주하게 되는 건 퀴어들 이상으로, 퀴어라는 렌즈를 통해 작가가 인식한 세상이다. 그들의 삶이 폐쇄적일지라도(그들을 탓할 문제만은 아니다), 그들의 이야기들은 폭넓은 스펙트럼을 지녀야 한다.

바로 그런 점에서 이 작품은 읽을 만한, 좋은 소설이다.

고추는 ‘매운맛’의 대명사다. 하지만 햇볕에 잘 말린 고추는 특유의 화학반응으로 단맛, 신맛, 짠맛, 감칠맛 등이 적당한 비율로 섞인 복합적인 맛을 낸다. 그 맛을 묘사할 적당한 단어가 있을까. ‘빨간맛’ 정도면 어떨까.

여느 퀴어 소설들이 매운맛이라면, ‘앨런 홀링허스트’의 2004년 부커상 수상작인 이 작품은 여러모로 ‘빨간맛’이라 할만하다. 이 작품만의 오묘함에 더 많은 독자들이 매혹되길 기대한다.

![]()

문학상상 / 영꽃

킹

글이 잘읽혀요 재밌게 잘 읽었습니다