| 기간 | 10월 |

|---|

[칼럼] 남들 사이의 터울 #6

: 놀러 나가 죽을 법한 사람이 베푸는 선해

- 다큐멘터리 <Crush>(2023) 후기

▲ <Crush>(2023, 파라마운트 플러스 오리지널)

|

[참사 이튿날 현장 골목에서 제를 올리는 것을 제재한 경찰 관련 장면 후] "그때는 경찰이 많았는데, 참사 당일 밤에는 경찰이 없었어요." (이태원 밀라노콜렉션 남인석 사장) |

작년 그 시각 그 장소에서, 트위터로 리트윗 타던 쓰러진 사람들 CPR하는 영상을 다큐멘터리로 다시 봤다. 대검에 얼굴이 찢긴 5.18 희생자 사진도 직업으로 보는 처지인데, 라고 되뇌면서. 사람들 중 절반이 시신이 되어 적층식으로 쌓여있는 골목 초입의 영상은 여기서 처음 봤다. 앞에서 사람을 뺄 수 없어 골목 뒷쪽부터 사람들을 끌어내기 시작했다는 것도. 영상의 블러 뒤로 압사 직전 가사 상태에 다다른 흰자위 눈들도.

일단 사고 관련 영상 1,500시간 분량의 원본을 편집해낸 인내에 경의를 표한다. 이 사태의 발생과 그것이 처리되는 과정에서, 정말 낭창낭창 숨붙듯이 이어온 유흥문화에 대한 한국의 지독한 낙인이 개재해 있다는 것을 정확히 짚은 점이 좋았다. 그날이 코로나를 갓 지난 3년만의 오프라인 할로윈이었고, 상업문화와 유흥문화의 측면에서 코로나와 참사를 분리해 볼 수 없음을 잘라 언급한 점도 좋았다. 한국에서 보지도 못하게 막아놓은 다큐를 어떻게든 외국에서 제작해 송출했다는 것부터가 다행이고 고맙다. 고마운데, 참사 하루 전날 이태원에서 새벽까지 놀았던 사람 입장에서, 나는 이에 관한 뭔가를 더는 선해하고 싶지 않다.

운동사회가 이 사건을 다른 사회적 참사와 비슷하게 다루는 건 사실 놀라운 측면이 있다. "놀러 나가 죽은 걸 뭐 어쩌란 거냐", 혹은 미국물 든 퇴폐문화라는 한국 사회의 유서깊은 낙인을 운동사회가 돌파해냈다는 증거가 되기 때문이다. 하지만 그 정도에서 박수치고 싶은 마음이 나에게는 없다. 현재 벌어지고 있는 10.29 참사에 대한 운동사회의 대응은 너무나 중요하고 또 필요하지만, 나는 그 추모와 대응 방식이 어딘가 이태원스럽지 않다고 느낀다. 저 사람들 중 상당수는 평소 이태원에서 놀던 사람들이 아닌데, 그런 생각이 든다. 이번 기회에 알아주셔서 너무 감사하지요, 라는 식으로 그 방식들을 별로 선해하고 싶지 않다.

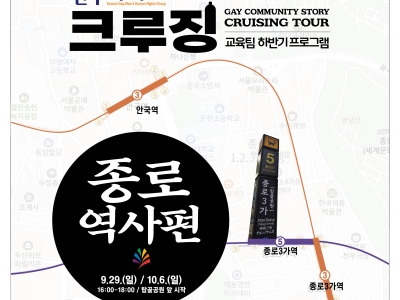

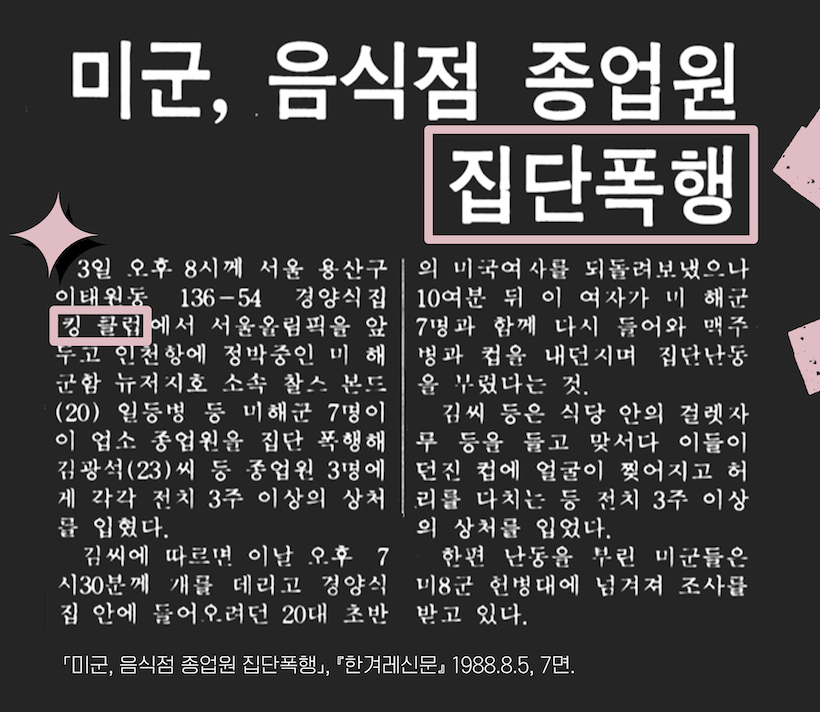

▲ 2022 야간개장 종태원보갈전 전시물 中

이런 다큐를 외국 걸로 봐야 되는 것도 별로 선해하고 싶지 않다. 이 영상물의 거의 모든 것이 '나라 망신'에 해당하는데, 그 중 으뜸인 것은 당시 현장에서 구조를 담당했던 주한미군 병사·부사관에 대한 인터뷰다. 당일 현상에서의 그들의 노고에 무한한 경탄을 표하고, 그들이 지금도 겪고 있을 트라우마가 조속히 치유되기를 바란다. 문제는 그들이 아니라 그들을 다루는 미국 대형 스튜디오의 접근이다. 이태원은 다름아닌 미군 기지 때문에 생겨났고, 미군으로부터 온 좋은 점과 더불어 그들로 인해 발생한 나쁜 점들이 존재한다. 2000년대 초반까지만 해도 미군범죄가 무서워 내국인들이 여길 돌아다니길 꺼려한 역사가, 이 다큐 속에는 깨끗이 지워져 있다.

최근에 나온 생존자·유가족 증언집보다 다큐멘터리가 이태원과 퀴어의 연관성을 좀더 분명하게 말하고 있는 것도 좋았다. 그 말인즉슨, 미8군의 샅에서 자라난 한국 대중음악의 역사처럼, 이 영상물이 한국이 아닌 외국에서 만든 까닭으로 어쨌든 객관적으로 더 좋게 빠진 지점들이 있음을 암시한다. 지금 한국에서 진행되고 있는 10.29 참사에는 이태원을 둘러싼 퀴어의 지분이 덜 충분히 언급되고 있다. 좋은 것도 아니고 나쁜 것에 굳이 퀴어 묻힐 것이 뭔가 싶을 수 있고, 비 올 땐 일단 피하는 게 상책이지 싶을 수도 있다. 그렇게 해서 이런 사건에 퀴어가 끝내 덜 말해지는 것이 과연 호재일까? 키스 해링 전시에 그의 동성애만 쏙 빼놓는, 또다른 한국의 유서깊은 퀴어 혐오의 형식은 아니고?

헤테로들 사이에서 퀴어 여기 있다고 깃발 흔드는 일이 늘 프라이드가 아니고 때로는 불쾌한 만큼, 159명의 사망자 중에 내가 아는 한 퀴어가 두명이 있음에도 그들의 정체성이 적극적으로 말해지지 않는 것 또한 불쾌하다. 운동사회와 작가기록단을 탓하는 것이 아니다. 놀러 나가 죽은 것도 낙인인데, 그가 심지어 퀴어라는 낙인까지는 유가족들이 아마도 감당하기 어려웠을 것이다. 아니면 유가족들이 죽을 때까지 그에 대해 까맣게 몰랐을 가능성도 있다. 그 모든 것이 이해가 안되는 게 아님과 별개로, 나는 이 문제를 별로 선해하고 싶은 마음이 없다.

▲ 2023.10.28. @이태원

뭘 어디까지 선해해야 되나. 뭘 언제까지 세상을 혼자 용서하는 척 최면걸고 지내야 되나. 때로는 손가락 한 마디만한 진보에 일희일비하고 감사하며 살고 싶지 않다. 무엇을 선해하는 일이 기본 덕목이어야 하는 세상에 살고 싶지 않다. 안 놀러 나오는 것이 고상한 시민의식인양 온누리가 떠드는 사회에 살고 싶지 않다. 할로윈으로 대표되는 유흥에 대한 주체적이고, 현장에 닿아있고, 비병리적인 사회의식을 지금 당장 원한다. 다시 말하지만 정말이지 여기서 더는 아무것도 선해하고 싶지 않다.

올해 할로윈은 이태원의 모든 골목 교차로에 경찰공무원과 소방공무원과 구청공무원이 2m 간격으로 배치되었다. 그들에겐 날벼락과 같았을 밤늦게 이어진 노고와는 별개로, 그 밤 그들의 존재는 마치 장승같아 보였다. 안전하게 모이고 안전하게 놀라는 게 아니라, 여기서 한번만 더 모이고 놀면 가만두지 않겠다는 정부의 지엄한 엄포로 들렸다. 그리고 그들이 그렇게 서 있을 이유가 없을 만큼 그날 이태원에는 사람이 없었다. 이 거리의 많은 것들이 다시는 이전의 의미를 얻지 못하게 될까봐 문득 무서웠다. 노는 것도 흥이 나야지, 무슨 노는 것도 악에 받쳐 나가 놀아야 할 행위로 만든 누군가들 때문에.

물론 내가 이태원 좀 뛰었다 해서 그곳의 모든 걸 대변하지는 못한다. 토착정보원의 입장과 서사를 누군가 온전히 대변하기란 불가능하고, 말하지 않은 현장의 이야기가 거기에 반드시 있단 것이 서발턴 논의의 핵심이다. 그럼에도 이것 하나는 분명하다. 세상은 때로 이태원을 깊은 심연으로 여긴다. 어딘가 위험하고 의뭉스럽고, 파들어가 보면 필시 놀랄 만한 기괴함과 비윤리가 도사릴 곳으로 여긴다. 틀렸다. 내가 보고 겪은 현장이야말로 지상에 단단히 두 발 붙여 선 곳이다. 거기서 좀 위로 뜬 나같은 글꾼이 있고, 거기서 한층 더 뜬 운동의 언어가 있고, 그리고 저 높은 곳에 이 지상의 이야기를 함부로 휘젓는 권력의 겁박이 있다. 조금만 흔들려도 추락하고 말 것은 이태원이 아니라, 저 높은 곳에 붕 뜬 채 함부로 말하는 자들의 위험하고 의뭉스러운 위치다.

* 이 글을 쓰면서 참고한 자료와 연구들은 다음과 같다.

이태원 참사 작가기록단, 『우리 지금 이태원이야 : 생존자와 유가족이 증언하는 10.29 이태원 참사』, 창비, 2023.

가야트리 차크라보르티 스피박, 「서발턴은 말할 수 있는가?」, 로절린드 C. 모리스 편, 태혜숙 옮김, 『서발턴은 말할 수 있는가? : 서발턴 개념의 역사에 관한 성찰들』, 그린비, 2013.

가야트리 스피박, 태혜숙·박미선 옮김, 『포스트식민 이성 비판』, 갈무리, 2005.

이백천, 『이백천의 음악여행』, 나미북스, 2014.

김대현, 「워커힐의 ‘디바’에게 무대란 어떤 곳이었을까 : 1960~70년대 유흥업과 냉전시대의 성문화」, 오혜진 기획, 『원본 없는 판타지 : 페미니스트 시각으로 읽는 한국 현대문화사』, 후마니타스, 2020.

[172호][활동스케치 #4] SeMA 옴니버스 《나는 우리를 사랑하고 싶다》 관람기 (1) : ‘친구사이’를 보는 친구사이, ‘지보이스’를 보는 지보이스

2024-11-04 19:08

기간 : 10월