| 기간 | 5월 |

|---|

지 극 히 주 관 적 인 게 이 용 어 사 전

"은둔과 역대 사이"

게이는 어떻게 사느냐는 물음에, 일반적인 대답을 내놓을 수 있을까? 뭐, 그런 대답을 내놓은 사람이 몇 명 있기는 하지만(‘어느... 양심고백’이라든가...), 대다수의 게이들은 동의하지 않을 것이라고 생각한다. 성정체성이 삶의 큰 부분을 지배하는 것은 부정할 수 없는 사실이지만, 그것이 전부는 아니다. 누군가는 벽장 안에서도 적당히 잘 산다. 누군가는 안이 너무나 잘 비치는 투명한 유리 벽장 안에서 나름의 안정감을 얻는다. 누군가는 그저 자신을 즐기는 것이 좋다. 성정체성의 스펙트럼이 무한정 다양하듯, 성소수자의 생활 방식 또한 천차만별이다. 이번 달에 살펴볼 말은 게이의 생활방식의 양 극단으로 여겨지는, ‘은둔’과 ‘역대’다.

‘은둔’ 게이는 게이들과 커뮤니티를 이루지 않는다. 같은 게이를 만나는 것은 주로 섹스 혹은 연애를 위해서이며, 주로 일 대 일 만남을 선호한다. 자신의 정체성을 드러내는 것에 대한 불안감을 가지고 있으며, 간혹 호모포비아이기도 하다. ‘게이 정체성’을 형성하지 않은 경우도 많고. 유부남, 교사, 공직자 등 자신의 정체성을 들키게 될 경우 신변에 큰 위협을 받게 되는 이들도 주로 이런 생활 방식을 택한다.

어떤 이들은 ‘이 바닥’에서 ‘굴러먹지 않은’ 그들이 좋다. 끼와 기갈과 모든 여우짓에서 벗어나있는 은둔은 곧 일틱이고, 일틱은 섹시하니까. 오늘도 수많은 일틱성애자들이, ‘일반이지만 나에게만 게이인 남자’를 찾아 세상을 헤맨다. 하지만 은둔게이들의 ‘악명’은 온갖 무용담을 통해 알려져 있다. 몇 번 만나고 보니 유부남이었다거나, 애인의 손에 자신의 청첩장을 쥐어준다거나, ‘들키는 것’에 극도로 민감해서, 게이의 게 자만 꺼내면 역정을 낸다거나. 게이로서의 삶이 결국 그림자이기 때문에 생기는 문제들이다. 그래서 이런 말이 나온다. ‘은둔보다 역대가 낫다.’

‘역대’는 피곤하다. 페북 친구는 수 백 명, 종로나 이태원에 가면 5분마다 한 번 꼴로 아는 사람을 만난다. 그들의 몸과 얼굴은 만인의 공공재다. 자기애의 절정이다. 그들은 사랑받는 것에 너무나 익숙하다. 역대와의 연애는 불안의 연속이다. 왜 계속 페북을 하지? 나보다 페친이 더 좋은가? 마주치는 그의 친구들을 보아하니 다들 나보다 잘난 것 같다. 나를 왜 만나는 걸까? 혹시...? 자괴감과 모멸감의 연속이다. 이런 상황의 연애가 행복할 리가 있나. 연애전선이 순탄치가 않다. 결국 이런 말이 나온다. ‘벅찬 년들은 역시 안 돼.’

우리 모두는 은둔과 역대의 중간 어딘가에 있다. 이 극단적인 말들이 너무 굳어지다보니 아무나 붙잡고 역대니 운둔이니 붙이고는 하는데, 그보다 더 나아가 자신(혹은 자신이 속한 집단)과 조금만 생활방식이 다르면 고깝게 보기까지 한다. 그렇다면 모든 게이들이 똑같은 삶의 방식을 가져야 하나? 있을 수 없는 일이다. 모든 사람들이 서로 다르게 사는 것이 당연하다면, 모든 게이들이 서로 다르게 사는 것도 당연하다. 그곳에 참견의 여지는 없다. 어떻게 살지 결정하는 것은 삶을 사는 자기 자신이다. “게이는 이렇게 살아야 해, 혹은 게이의 삶은 이래”라고 말하는 것 자체가 대단한 오만일 수 있다는 것이다.

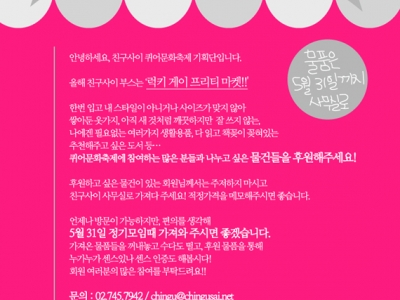

덧붙임: 재미있는 것은, 인권운동이나 지보이스 공연 같은, 명시된 게이로서 불특정 다수에 얼굴을 드러내는 일 역시 많은 사람들에게 ‘역대급’으로 여겨진다는 것이다. 말하자면 엮이기 부담스러운 사람 되겠다.

우리는 누군가가 우리를 그렇게 생각하는걸 원치 않고 아니라 부정하지만.

또 다른 누군가가 다른 게이커뮤니티 활동을 하고 친목모임을 나가는것에 똑같은 색안경을 끼고

바라본다. 참 아이러니한 일이다.

쓰다보니, 결론을 또 해피엔딩으로 내고 싶어졌다. 그래도 그래도 우린 그 사이 어딘가에서 고군분투하며 살아가고, 분명 즐거운일들은 가득하다는 것이다.

비오는날 종로포차가 그립고, 언니들과의 수다가 안정감을 주며, 함께 벽장문을 열어젖힌 누군가와 어깨를 나란히 하며 종로거리를 걷는것이 즐거운 것처럼 말이다. (그래서 뭔말이 하고 싶었던건지는 나도 모르겠다)

석이씌 글 잘 쓰네