| 기간 | 4월 |

|---|

<비념>과 <지슬>, 그리고 <모래가 흐르는 강>

4월과 봄. 그 시작과 맞물려 개봉한 영화 세 편을 보았습니다. 저는 이 영화들을 보고, 영화의 형식이 어쩌고 하는 비평을 할 수는 없을 것 같습니다. 그런 건 잘 모르니까요. 이것은 영화 비평이라기보다는 감상문에 가깝습니다. 어쨌거나, 다르지만 비슷한 이 세 영화는 지금 우리 사회가 덮고 있는 문제들에 대한 질문입니다. 영화 <비념>과 <지슬>은 제주 4.3사건을 다룬 영화들입니다. 이 영화들이 이 시기에 개봉한 것은 이유가 있겠죠. <비념>은 다큐멘터리로 분류되는 영화이고, <지슬>은 극영화입니다. 사건 자체가 비극이었으니, 이를 영화로 구성한다고 해도 비극이 될 수밖에 없을 거예요. 그리고 또 다른 한 편의 영화, <모래가 흐르는 강>은 낙동강의 지천인 내성천에 관한 다큐멘터리고요.

먼저, <비념>이나 <지슬>은 그리 친절하게 다가오는 영화들은 아니었어요. 불친절한 인상을 받습니다. 두 영화 모두 실제 사건에 대해 설명적이지 않아요. 그렇다고 그것을 설명해야 하는 것이 이 영화들의 의무도 아니죠. 이야기를 꺼내고 반문하고, 관객이 스스로 묵직한 질문들을 안고 극장을 나간다면 그것으로 충분할 거예요. 반면에, 두 영화 모두 영화의 화면들은 눈에 잘 들어오는 편입니다. 아니, 그보다는 회화적이라고 해야 할까요. 물론 이들이 단락으로 구성될 때의 이야기는 좀 복잡해지겠지만요. 화면에 담긴 제주도는 정말 예쁩니다. 어쩌면 그렇게 아름다울까요. 그래서 사람들이 좋아하고, 또 슬로 라이프를 지향하는 사람들이 제주도로 이주하는 예도 많은가 봅니다. 정말 그럴만하다는 생각이 들어요.

<지슬>은 소개령이 내려진 제주에서, 군인들을 피해 산속으로 피신한 순박한 마을 사람들과 그들을 쫒는 군인들 이야기입니다. 영화의 진한 수묵화 같은 흑백의 장면들은, 이것이 꿈이나 오래된 기억처럼 비현실적인 느낌을 주기도 해요. 저는 이 영화를 보면서 창피하게 눈물이 주르륵 흘렀습니다. 단단히 정신무장을 하고 갔음에도 어느 순간 영화는 저를 꽉 당겨 그 안으로 끌어들입니다. 영화가 예민하게 만들어내는 분위기는 보는 사람을 그냥 내버려두지 않습니다. 하지만 실제로 영화 속으로 들어갈 수는 없으니 그저 저항하지 못한 채 속수무책으로 그 무거움을 받아들이게 되는 것이죠.

<비념>은 제주도 곳곳을 누비며 4.3사건의 흔적을 담은 다큐멘터리입니다. 다큐멘터리임에도, 말이 많이 등장하지는 않아요. 증언들 사이의 정적이 깁니다. 툭툭 조각난 느낌이 들어요. 그 정적을 이미지들로 채우죠. 부유하는 불빛들이라던가, 익숙한 풍경들이 낯설게 보이는 순간들을 펼쳐 보여줍니다. 이것은 우리에게 익숙한 제주 풍경이 전혀 다른 성질의 무언가로 다가오는 순간이 됩니다. 섬뜩해요. 이런 조각들의 중간에 강정마을이 등장합니다. 우리는 4.3사건을 과거라고 믿습니다. 하지만 그 당시를 경험한 사람들은 아직 살아있고, 그리고 그와 다르지 않은 사건은 여전히 제주에 머물러 있습니다. 이 모든 것은 과거가 아니라 현재의 문제이죠.

영화 <비념>은 최대한 말을 아끼고 있지만, 전하고자 하는 이야기는 충분히 전달합니다. 사건이 일어난 장소가 등장할 때면 화면 아래 제주도 지도 위에 그 장소를 점으로 표시합니다. 이야기의 장소가 이동하면 새로운 점이 등장하고요. 물론, 영화가 끝날 즈음에 등장하는 제주도 지도는 온통 그 점들로 덮여있죠. 강정과 구럼비 역시, 그 지도 위의 하나의 점으로 남습니다. <지슬>과 <비념>은 제주도의 아름다운 풍경을 화면에 잘 담았지만, 결국 그것이 얼마나 서글픈 것인지를 역설합니다. <지슬>은 영화 자체가 영혼을 달래기 위한 의식처럼 구성되어있다면, <비념>은 그 단어가 작은 규모의 굿을 의미해요. 실제로 영화도 굿과 함께 시작하죠. 이 두 영화를 보면서, 스스로 유령이 되어 제주도를 경험했다는 생각이 듭니다.

위 두 영화보다 좀 더 현재와 가까운 다큐멘터리 영화가 한 편 더 있습니다. <모래가 흐르는 강>은 지율스님이 디지털카메라를 목에 걸고 다니며 직접 촬영한 영상들로 구성한 다큐멘터리입니다. 의도한 것인지는 모르겠지만, 영화는 하늘을 똑바로 올려다보는 장면이 없습니다. 자연을 담으면서 한 장면 정도는 시원하고 말끔한 하늘을 보여줄 수도 있지 않았을까요. 하지만 집요하게도, 영화의 시선은 항상 땅에 고정되어있습니다. 그것은 이 영화가 땅이라는 현실에 얼마나 몰두하는지를 보여주기도 하는 것 같아요. 그렇다고 강하게 무언가를 고발하려는 태도를 취하고 있지는 않습니다. 그렇게 보이다가도 어느 순간부터, 우리가 침묵하는 사이 사라져가는 것들에 대해 반문하는 것이죠.

강을 손보는 일은, 지도가 바뀌는 일입니다. 지도 조금 바뀌는 게, 그게 무슨 대수냐고요. 지도는 땅을 그린 것이고, 사람들은 하늘이 아니라 땅 위에 살고 있기 때문입니다. 그래서 지도를 바꾸는 일은 지도를 내려다보면서 휙휙 선을 긋는 것이어서는 안되고, 직접 땅을 누비고 살아보고 경험하며 해야 하는 것입니다. 이것은 비단 사람들의 이야기만이 아닙니다. 자연이 스스로 일구어낸 다양한 생태계를 포함하는 일이죠. 지도가 바뀔 만큼 커다란 사업들은 그것이 용산처럼 과밀한 도시에서 이루어지든, 상대적으로 타운이 거의 없는 지역에서 이루어지든 늘 비슷한 부작용에 도달합니다. 기존의 역사와 가치들이, 그리고 자연스럽게 일구어진 지도와 그 땅 위에 터를 잡은 생명이 훼손된 채, 그 위에 올라서야 한다는 것입니다.

현재 일어나는 이러한 개발 사업들과 제주 4.3사건, 그리고 강정마을은 본질적으로 그 문제가 절대 무관하지 않죠. 제가 이 영화들을 보면서 느낀 것은 다른 게 아닙니다. 이러한 반복 학습에도 불구하고 우리는 왜 매번 같은 실수를 하는 것일까요. 이 모든 현재가, 그저 참으로 '비극적'이라는 것입니다.

저도 언급하고 싶은 부분이 더 많았는데, 영화 세 편을 한 번에 쓰려다보니까요. 덧글을 이용해 좀 더 사족을 달자면.. 지슬의 경우에는 '필요 이상'으로 느껴지는 부분이 좀 있었죠. 저도 비념을 좀 더 봤으면 하는 마음이 있는데 편을 드는 느낌이 들어서요. 그래도 이건 덧글이니까ㅎㅎ 비념..좋았습니다. :)

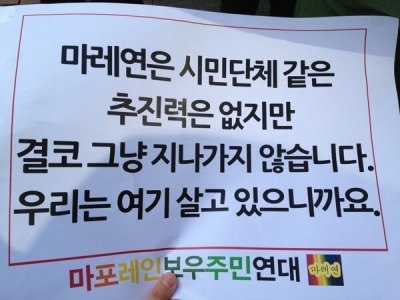

보면서 부제- 끝나지 않은 세월처럼 강정마을 사태로 여전히 바람 잘날 없는 그곳에서..

언제쯤 그네들은 무탈하게 일하고 소박하게 웃으며 지낼 수 있을까. 비단 남의 일이 아니지 않을까. 라는 생각도 해보고..

<비념>이랑 <모래가 흐르는 강>도 보고 싶네요. 샌더님의 글을 보니 더더욱! :D