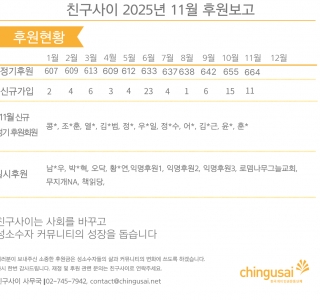

| 기간 | 12월 |

|---|

[에세이] 내 인생의 퀴어영화 #24

: 쇼는 계속 되어야 해

- 영화 <120bpm>에 덧붙여

* 이 글은 영화 <120bpm>의 줄거리를 담고 있습니다. 이로 인해 아직 영화를 보지 않은 이의 감상을 방해할 수 있습니다. 읽기 전 참고 바랍니다.

1990년대 초 프랑스 파리의 한 강의실. 한 남자가 신입회원에게 간단한 룰을 알려준다. 말미에 덧붙이는 한 마디는 ‘액트업 활동을 하는 동안 에이즈 환자로 보이는 것에 대해 개의치 말 것”. 영화 <120bpm>은 프랑스 파리를 중심으로 정부에게 에이즈 대책을 강구하고 편견과 혐오에 반대했던 액트업 활동가들의 모습을 담는다. 그 활동이라는 것은 이렇다. 보건 당국 간담회 강단에 뛰어들어 돌발 발언을 하고, 신약의 공개를 미루는 제약회사에 잠입하여 가짜 피가 담긴 주머니를 던지고, 에이즈로 세상을 떠난 동료의 관을 이고 시내를 행진하는 것. 어쩌면 영화를 보는 관객들은 이러한 일들이 지나치다거나 흔히 액트업을 두고 표현하는 ‘급진적 행동주의’라는 용어를 떠올릴지도 모르겠다. 그러나 영화 속에서 아무렇지 않게 가짜 피 주머니를 던진 어린 활동가가 며칠 지나서 마찬가지로 아무렇지도 않게 에이즈 합병증으로 죽는 모습을 보고 나면 저들의 행동이 지나치다거나 급진적이라고 정의할 수 있을지 의문이 들 것이다.

고등학교 수업에, 정부 주관 행사에 침입하여 나팔을 부르고, 마이크를 뺏고, 아우성치며 에이즈에 대한 정부의 무관심과 미진한 대응을 비판한 활동가들은 경비나 경찰이 들이닥치면 그들이 제지하기 전에 먼저 바닥에 눕는다. 액트업의 행동 기조인 비폭력행동주의를 실천하는 것이다. 그러고 나서 짧게나마 경찰에 구금되고 나면 어김없이 밤이나 되어야 풀려난다. 해결된 것은 아무것도 없고 해결해야 할 것만 가득한 가운데서 액트업 활동가들은 클럽에 들어선다. 술을 마시고 춤을 춘다. 방금 전까지의 긴장감, 막막함, 좌절을 어두운 조명과 매캐한 연기, 가끔씩 뺨을 스치는 조명 속에서 잠시 잊을 수 있도록.

하우스 뮤직 비트이자 격렬하게 뛰는 심장의 박동 수, 120bpm

영화 제목 <120bpm>은 90년대 유럽에서 가장 유행했던 하우스 뮤직 비트이기도 하고, 주연 션 달마조 역을 맡은 나후엘 페레즈 비스카야트가 인터뷰에서 이야기한 것과 같이 어린 활동가들이 격렬한 시위를 할 때 느꼈을 심장 박동수이기도 하다. 모두 진보적인 인물들로 나오지만 실상은 이제 갓 스무 살을 넘은 이들이 태반이고, 죽음을 목전에 두었기에 거침없을 수 있는 것뿐 모두가 각자의 사정 속에서 때론 무너지고 버티며 살아간다. 흔히 젊음을 빗대어 ‘뜨거운 피’라고 하지만, 이 구태의연한 표현이 이들에게는 수사가 아니라 현실이다. 피와 심장이 뜨겁게 뛰고 있지만 언제 어디에서 멈출지 모른다는 불안이 등 뒤에 바짝 붙어있다. 당장 내일 동료의 죽은 몸을 어깨에 이고 시내를 행진해야 할 지도 모르니까. 살아있는 밤은 감사하거나 서글프기 이전에 그저 살아있어서 격정적이다.

연이은 활동과 토론들 가운데서 액트업 활동가들은 끊임없이 고민한다. 민주적인 회의를 위해 발언 시간을 제한하고 동의의 의미로 박수 대신 손가락을 튕기며, 제약회사를 상대로 어떻게 신약 사용 확대를 끌어낼지, 수혈을 통해 감염된 에이즈 환자를 위해 보건 부처의 처벌을 요구하는 것이 자신들의 비폭력 행동주의에 반하는 것은 아닌지 설전을 거듭한다. 이러한 투쟁 과정이, 사회와의 충돌뿐 아니라 구성원 간의 갈등도 함께, 상세하게 그려진다. 영화가 시작하자마자 액트업의 룰을 일러주던 배우의 시선은 스크린 밖을 정면으로 응시한다. 그 눈빛은 관객인 당신도 여기에 동참하라는 의미가 아니었을까. 당시 액트업의 절박함과 이들이 당면한 고민 속에 관객을 관찰자가 아닌 동료로 끌어들이는 것은 아닐까.

액트업의 격렬함이 딛고 있는 개인의 삶

영화는 10대에 HIV에 감염되어 그 뒤로 쭉 액트업 활동을 이어온 션 달마조를 중심으로 흘러간다. 활동가 중에서도 가장 급진적인 의견을 고수하는 그는 늘 말과 행동에 거침이 없다. 그런 그와 신입회원인 나토는 에이즈 예방 활동 중에 동성애를 혐오하는 사람 앞에서 일부러 키스한 것을 계기로 급속도로 사랑에 빠진다. 즐거운 나날들도 잠시 영화 중반부부터 션은 급속도로 쇠약해지기 시작한다. 90년대 초면 에이즈 발견 이후로 이를 치료하고 억제할 수 있는 약들이 많지 않았던 때이다. 있다 하더라도 본격적으로 상용화되지 않아 그 가격이 터무니없이 비쌌다(그렇기에 액트업은 자본주의 의료체제를 함께 비판한다). 이 무렵에 액트업이 정부 보건 당국을 향해 맹렬히 비판하고 대책을 요구했던 것은 신약이 언제 나오는지, 그 시기에 따라 누군가는 손도 못 써보고 죽을 수도 아니면 생을 이어나갈 수도 있기 때문이었다.

액트업의 시초이자 에이즈 위기가 가장 먼저 가시화된 미국 뉴욕에서는 이 시기를 두고 ‘걸어 다니는 주검들이 가득했던 시기'라고 회상한다. 치료도 받지 못한 채, 언제 죽을지 모르는 상황에 대해서 액트업의 감염인 활동가들 또한 모두 두려움을 안고 있다. 션 역시 처음에는 늘 당당하고 유쾌한 면모를 보이지만, 병색이 짙어질수록 감정적이고 신경질적이 되며, 종국에는 나는 죽어가는데, 회의만 거듭하는 액트업의 활동이 위선적이라며 등을 돌린다. 그 사이 션과 연인이 된 나토는 그를 열심히 간호하지만 새로운 치료약 없이는 병색을 완화하기 어렵고, 몸 곳곳이 곪아가고 야위어 가면서 어느 시점부터는 병원을 떠나지 못한 채 생의 마지막을 준비한다.

<120bpm>이 유독 빛나는 까닭은 액트업을 활동만으로 조명하지 않고 활동 안에 있던 삶들을 함께 담았기 때문이다. 호전적으로 구호를 외치고 행진하던 이들이 죽음 앞에서 무너질 수밖에 없는 모습을 영화는 적절한 거리를 두며 보여준다. 사이가 틀어진 활동가가 병색이 짙어진 션을 보러 와도 끝내 모질게 구는 모습이나 영화 말미에서 존엄사를 결정한 후 연인 나토의 새집에서 죽은 션이 입은 성인용 기저귀를 스치듯 보여주는 것. 벌써 30여 년 전 일인 액트업이 왜 그렇게 격렬했는지, 이 활동이 어떤 의미였는지 영화는 문자로 말하지 않지만 시위를 마친 뒤 클럽 안에서 눈을 슬며시 감고 춤추는 모습에서, 션이 죽음을 맞이하는 과정에서 그 격렬함이 딛고 있는 개인의 삶들을 여실히 보여준다. 이렇게 빨리 죽고 싶지 않고 조금 더 살아남고 싶은 나의 이웃, 나의 친구, 나의 연인들의 삶.

그리고 쇼는 계속된다

이쯤에서 나는 다른 이야기를 하고 싶다. 션이 눈을 감고, 그의 어머니와 연인이 그를 바라보는 영화 속 장면에서 잠시 비껴 나와서, 나는 한 얼굴을 떠올린다. 나는 2017년을 한 사람에게 편지를 쓰는 마음으로 보냈다. 그러나 그 편지는 그에게 닿기보다 나를 향한 편지에 가까웠는지 모른다. 누구나 죽음 앞에서 모든 것이 끝난다고 말한다. 그러나 삶이 어디로 튈지 모르는 공과 같았던 것처럼 죽음 역시 어디로 튈지 모른다. 끝이라고 여긴 것들은 대부분 어떤 감정의 발로일 뿐, 정말 끝났다는 것을 우리는 사는 내내 알 수 없다. 그러니 나라고 이야기할 수 있었을까. 죽음을 향해 내려오는 장막 가운데서도 계속되는 것이 있다.

침대에 누운 션을 두고서 액트업 활동을 같이 해왔던, 누군가는 의견이 달라 반목했고 누군가는 곁에서 동의의 의미로 손가락을 열심히 튕겼던, 친구들이 모인다. 서로의 어깨를 감싸 쥔 채 눈물을 삼키고 인스턴트 커피를 마시는 가운데 액트업의 리더인 티볼트가 션의 생전 유언이었던 정치 장례에 관해서 이야기를 꺼낸다. 액트업 운동에서 가장 효과적인 도구가 에이즈 환자의 몸이었던 것처럼, 죽음은 존엄 이전에 이들에게 행진의 이유이자 목소리를 다시 한번 키우는 도구가 된다. 션의 모친에게 션을 화장한 후 유골을 그렇게 써도 되겠냐는 물음에 모친은 자신에게도 조금만 나눠주면 좋겠다고 말한다. 티볼트가 그럼 몇 대 몇으로 나눌까요 라고 되묻는 순간, 모두의 얼굴에 웃음이 번진다.

정부 주관의 만찬회장을 가로지르는 션의 연인과 친구들이 있다. 그들은 션의 유골함을 안고서 뼛가루를 움켜쥔 채 관중과 식장의 음식에 흩뿌린다. 충혈된 눈과 울음을 참는 입들. 액트업입니다. 잠시 우리 목소리를 들어주세요. 경비들이 들이닥치고 이들을 저지하려고 잡아당기고 뿌리치고 밀치는 가운데, 영화는 난데없이 조도를 낮춘다. 연기가 피어 나오고 시위현장은 이들이 시름을 잊던 클럽처럼 바뀐다. 긴장으로 빠르게 뛴 맥박에 이어 같은 비트 음악이 흘러나온다. 장례식은 시위 현장은 클럽으로 축제로 이어진다. 모두의 얼굴에 미묘한 긴장과 안도감이 색색의 조명으로 얼룩덜룩해진다. 액트업이 끝난 투쟁이라고 이야기할 수 있을까? 션의 죽음을 끝났다라고 말할 수 있을까. 지금을 살아가는 우리는 무엇을 향해 싸우고, 무엇을 향해 달려가야 하나. 질문은 관객을 향한다. 그리고 나는 끝이라고 생각하여 써내려갔으나, 끝이 아니기에 부칠 수 없는 편지를 노래로 대신한다.

The Show must go on

쇼는 계속되어야 해

The Show must go on

쇼는 계속 되어야 해

Inside my heart is breaking

내 마음은 부서질 듯 아프고

My make-up may be flaking

내 화장을 떨어져 나가겠지만

But my smile, still, stays on

내 미소는 사라지지 않을 거야

Whatever happens I'll leave it all to chance

무슨 일이 생겨도 나는 모두 운에 맡길 거야

Another heartache another failed romance

가슴은 또 다시 부서질 테고, 사랑은 또 다시 실패하겠지만

On and on

멈추지 않을 거야

Does anybody know what we are living for

우리가 뭘 위해 사는지 누가 알겠어?

I guess I'm learning

살면서 알아가는 걸 거야

I must be warmer now

나는 훨씬 따뜻해질 거야

I'll soon be turning round the corner now

나는 곧 모퉁이를 돌게 될거야

Outside the dawn is breaking

바깥에 새벽이 밝아 오고 있지만

But inside in the dark I'm aching to be free

나는 이 어둠 속에서 자유롭기만을 간절히 바라

The show must go on

쇼는 계속되어야 해

The show must go on

쇼는 계속되어야 해

I'll face it with a grin

나는 활짝 웃으며 마주할거야

I'm never giving in

절대 굴하지 않을 거야

On with the show

쇼는 계속되어야 해

- Queen, <The show must go on> 중에서

![]()

플래그 페이퍼를 만드는 / 김철민