| 기간 | 10월 |

|---|

[에세이] 내 인생의 퀴어영화 #22

: <시인의 사랑>(2017)

"씨발 내가 불쌍해서 그러는 거죠?"

먼저 동성애란 뭘까. 이 영화에 나오는 양익준과 정가람은 동성애자일까. 영화에서 둘 사이의 그 흔한 키스·애무·섹스신은 단 한 컷도 안나온다. 심지어 둘이 극 속에서 실제로 육욕을 느꼈는지에 대한 단서조차 드물다. 그럼 이들의 관계는 뭔가. 여기서 이들의 관계가 과연 '동성애냐'란 질문은 과연 정당한가. 내지는 어떤 관계가 동성애다-라고 명토박힐 때, 인간의 삶과 사랑 중 어떤 부분이 삭제되고 마는가.

동성애란 말이 정체성으로 자리잡을 때, 그것은 자연히 이성애와는 다른 계보를 가진 어떤 것으로 상상된다. 그리고 이 욕망은 실제 동성애자나 성소수자에게 잘 들어맞는 것이다. 우리는 모처럼 이성애와 다른 새로운 삶과 사랑을 상상했으면 한다. 그것은 바르고 순정하다. 그러나 이 규정은 그 사람이 스스로 동성애자임을 자임하기까지의 과정 중 일부를 은폐한다. 은폐되는 것은 바로 동성애에 얽힌 이성애적 기원이다.

모든 동성애는 이성애에 대한 기생이자 오마쥬다. 말이 이상한가? 그러나 그것은 사실이다. 모든 동성애자는 자신이 성을 알아갈 때 이성애를 전경으로든 우회적으로든 경험한다. 일반 포르노에서 여성과 섹스하고 있는 남성의 몸매와 성기를 보고 반하든지, 이성애의 어느 한쪽 캐릭터를 롤모델로 삼아 자신의 색다른 성애를 상상하든지, 이성애의 어떤 관계를 보고 그것을 자신의 로맨틱한 관계의 이상으로 삼거나, 아니면 그것으로부터 열렬히 도망가는 식으로 인생을 꾸리든지, 그 어떤 경로로든 동성애자는 이성애를 좋든 싫든 경험한다.

그리고 제도가 으레 그러하듯, 그것은 놀랍도록 자연화된다. 원래는 자연스런 게 아닌 것이 자연화될 때 그리 되듯, 이 영화에 나오는 이성애는 놀랍도록 너절하다. 더불어 제도가 그러하듯이, 이성애자들은 그런 너절함이 딱히 좋아서 거기에 머무는 것은 아니다. 헌데 그 이성애가 자연 그 자체가 아니라 선택의 일부일 수 있음이 밝혀지는 순간, 이성애자들은 예정된 공포에 휩싸인다. 이성애 제도가 누군가에 의해 자연이 아닌 선택으로 희롱당할 수도 있다는 사실은 이성애자에게 거지반 모욕에 가까운데, 왜냐하면 이성애자들도 사실은 그것이 선택 가능한, 가늘고 얇은 제도'일 뿐이었다'는 걸 사는 동안 예감하기 때문이다. 가족도 생식도 모·부성애도, 사실은 자연이 아니라 자연화된 제도였을 뿐인 그 안에서 개인이 어디까지 짐작할 수 있고 어디까지 움직일 수 있으며 어디부터 절망하게 되는지, 영화 속 전혜진은 온몸을 다해 연기한다.

그럼 그것으로부터 벗어난 어떤 비-이성애, 퀴어일지도 모르는 어떤 성애와 삶의 형태는 해방일 수 있는가? 그들로부터 도망가서 게이들끼리 희희낙낙 살면 모든 게 끝인가? 다행히 이 영화는 그런 전형을 취하지 않는다. 그럼 그로부터 훨훨 벗어나 성애의 구체적인 면면을 이잡듯이 핥고 그 살들의 부딪침에 뭔 대단한 게 있는 듯이 두 명의 아름다운 남성의 나체를 보여주면 끝인가? 다행히 영화는 그런 편한 전략을 취하지도 않는다. 이 영화가 남성간의 성을 성애화하지 않는다는 바로 그 부분이 이 영화를 다른 어떤 퀴어영화보다 '퀴어'하게 만든다. 왜냐하면 여느 퀴어영화에서 뻔질나게 다뤄지는 남성간 성애야말로, 그 퀴어(?)적 성애가 실은 이성애로부터 열렬히 도망나온 것이라는 기원을 삭제하는 장치로 즐겨 사용되기 때문이다.

퀴어와 이성애는 생각보다 멀지 않다. 영화 속 결혼식, 장례식, 돌잔치에 등장하는 이성애 수행은 적나라하고, 그 곳엔 언제나 그 속의 자신과 상황을 어색해하는 퀴어들이 있다. 헌데 그와 동시에 퀴어들은, 자신에게 어색하고 때론 고통을 주는 그 이성애가 사실은 얼마나 허약한 것인지도 직감적으로 알고 있다. 그리고 사실 그 이성애 제도의 허약함이야말로, 퀴어들이 스스로를 발견할 수 있었던 근원이다. 마치 매끈해보이는 결혼과 양육과 가족-내-복지의 이성애 제도가 얼마나 신화일 수 있는지 퀴어들은 너무 잘 알고 있다. 헌데 그 신화의 균열이 곧 퀴어 스스로의 탄생신화이기도 하다. 퀴어가 온전한 스스로의 삶과 성애의 양식을 계발하고픈 당찬 욕구에도 불구하고, 퀴어는 이성애의 예정된 실패 가운데 태어났고, 따라서 이성애-기생적이며, 이성애에 의해 역설적으로 규정될 수밖에 없다. 이 딜레마 가운데 한 개인의 감정이 얼마나 유약하고 비참한지, 영화 속 양익준은 온몸을 다해 연기한다.

나는 오래 전부터 이성애자가 즐겁게 볼 수 있는 퀴어영화-란 존재에 대해 의문을 품고 있었다. 과연 퀴어는 이성애에 그렇게도 위협적이지 않을 수 있는, 임상적으로 깨끗한 존재인가. 이 영화가 내놓는 대답은 전혀 다르다. 퀴어야말로 이성애의 실패가 낳은 피조물이자, 그런 주제에 이성애를 선택의 위상으로 추락시킬 수 있는 전복적인 존재다. 퀴어가 이성애자에게 불러올 합당한 감정은 '불쾌하고 재수없음' 정도일 것이다. 이 영화는 딱 그만큼 불쾌하고 재수없다. 더불어 이 영화는 퀴어에게도 별로 환영받지 못할 것이다. 퀴어에게 자신의 이성애적 기원은 누구보다 앞장서 짓밟고 구겨버리고 싶은, '정체화' 이전의 미숙한 기억으로 미봉될 '불쾌하고 재수없는' 경험일 것이기 때문이다. 그러나 우리는 이 불쾌와 재수를 누구나 또 언제나 경험한다. 이것이 이 영화가 불편한 만큼, 이 영화가 '퀴어'할 수 있는 이유다.

전혜진은 거의 여자 송강호 급의 연기를 선보인다. 이 영화의 본질이 퀴어라기보다 퀴어에 비친 이성애의 존재, 그리고 그것들을 통해 역으로 더 잘 드러나는 퀴어의 구성이라는 점에서, 이 영화의 주인공은 바로 전혜진이다. 각본의 캐릭터와 대사와 연기력 모두 혀를 내두를 만큼 출중하다. 양익준은... 너무 식이 됐기 때문에 객관적인 평가를 못하겠다. 감독의 이름이 생소한데, 장편 데뷔작으로 이런 걸 찍었다니 앞으로의 필모가 너무 기대된다. 마지막으로 영화 속에 등장하는 기형도의 싯귀가 참 좋았다. 이성애에 부역했던 퀴어의 목소리를 담기 위한 그릇으로 손색이 없는, 약하고 귀기어린 글귀들이었다.

[185호][이달의 사진] 첫 번째의 나라에서 온 사람들

2025년 11월 8일, 친구사이 RUN/OUT 팀과 서울국제프라이드영화제와 합동 주최한 미국 최초의 트랜스젠더 연방의원 당선의 역정을 다룬 영화 <State of First>(2...

기간 : 11월

사무실 임대 재계약을 마치고 올해 11월은 여느 달 못지 않게 성소수자 인권 현장에서 행사가 많았습니다. 11월 1일 제주, 11월 22일 부산, 30일 광주에서 퀴어들...

기간 : 11월

[185호][커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #10] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기: 박한희·세레나 패널 후기

[185호] [커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #10] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기 : 박한희·세레나 패널 후기 호명은 생각이 됩니다. 프레이밍 효과 ...

기간 : 11월

[185호][커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #11] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기: 참가자 후기

[185호] [커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #11] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기 : 참가자 후기 * 본 행사는 하인리히 뵐 재단(동아시아 사무소), 서울국제...

기간 : 11월

[185호][커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #12] 23년 무소속 6선 당선의 기적: 트랜스젠더 가미카와 아야 의원 인터뷰

[185호] [커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #12] 23년 무소속 6선 당선의 기적: 트랜스젠더 가미카와 아야 의원 인터뷰 「23年無所属6選当選の奇跡」 日本初の...

기간 : 11월

[185호][커버스토리 "흘리는 연습" #8] 《흘리는 연습》, 또 다른 용기의 시작.

[커버스토리 "흘리는 연습" #8] 《흘리는 연습》, 또 다른 용기의 시작. 올해 2월 7일부터 16일 사이, 친구사이는 기획전《흘리는 연습》를 열었습니다. ‘...

기간 : 11월

[185호][활동스케치 #1] 2025년 하반기 교육프로그램 <친구사이 크루징 투어 - 종로 역사편> 후기

[활동스케치 #1] 2025년 하반기 교육프로그램 <친구사이 크루징 투어 - 종로 역사편> 후기 어느새 단풍이 들고 낙엽이 떨어지는 11월 가을날, 친구사이 교육팀에...

기간 : 11월

[185호][활동스케치 #2] 트랜스젠더 추모의 날 (TDoR) 집회 참여 후기

[활동스케치 #2] 트랜스젠더 추모의 날 (TDoR) 집회 참여 후기 트랜스젠더 추모의 날(TDoR, Transgender Day of Remembrance)은 매년 11월 20일, 전 세계 곳곳에...

기간 : 11월

[185호][활동스케치 #3] 2025 성소수자 인권활동가대회 : 개연과 당연의 역동, 그리고 필연적인 변화

[활동스케치 #3] 2025 성소수자 인권활동가대회 : 개연과 당연의 역동, 그리고 필연적인 변화 매년 한국성소수자인권단체연합 무지개행동은 전국의 성소수자 인권...

기간 : 11월

[185호][소모임] 책읽당 읽은티 #52 : 제10호 문집 발간 기념 낭독회 및 총회

[소모임] 책읽당 읽은티 #52 : 제10호 문집 발간 기념 낭독회 및 총회 책읽당은 11월 한달 간 낭독회와 총회라는 두 가지 큰 행사를 치렀습니다. 11월 1일에는 책...

기간 : 11월

[185호][소모임] 이달의 지보이스 #52 : 정기공연, 그리고 그 이후

[소모임] 이달의 지보이스 #52 : 정기공연, 그리고 그 이후 1. 2025 지보이스 정기공연 : Why We Sing 2025 지보이스 정기공연 <Why We Sing>이 많은 분들의 성원...

기간 : 11월

[185호][기고] 온 시간대로 비추는 삶 — 인구주택총조사, 동성 배우자 관계의 통계적 인정을 지켜보며

2025년《아트인컬처》12월호에 「‘모두’의 결혼, 우리는 부부다 — 2025 인구주택총조사 동성 부부 입력 허용, 미술계의 변화는?」라는 제목으...

기간 : 11월

친구사이 2025년 10월 재정보고 *10월 수입 후원금 정기/후원회비: 12,983,361 일시후원: 1,738,614 사업 지보이스: 3,550,000 재회의밤: 810,000 웰컴데이: 1,2...

기간 : 11월

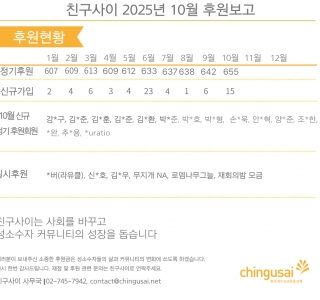

친구사이 2025년 10월 후원보고 2025년 10월 정기후원: 655명 2025년 10월 신규가입: 15명 10월의 신규 정기 후원회원 강*구, 김*준, 김*훈, 김*준, 김*환, 박*...

기간 : 11월

[185호][알림] 2026년 대표 및 감사 선출 결과 공고

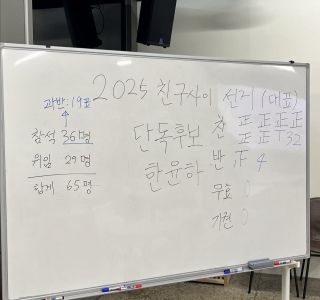

2026년 대표 및 감사 선출 결과 공고 일시: 2025년 11월 29일 오후 7시~8시 30분 장소: 서울 종로3가 낙원상가 5층 엔피오피아홀 (1) 2026년 감사 선거 (감사 2...

기간 : 11월

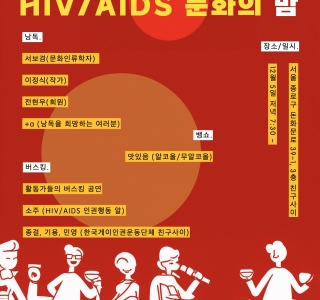

[185호][알림] 2025 친구사이 HIV/AIDS 문화의 밤 (12.5.)

2025 친구사이 HIV/AIDS 문화의 밤 친구사이는 매년 12월 1일 세계 에이즈의 날을 맞아 자체적인 행사를 개최하고 있습니다. HIV감염인의 인권을 상징하는 빨강...

기간 : 11월

[184호][이달의 사진] 우리가 잘 노는 게 인권운동

2025년 11월 1일 토요일, 이태원 참사 이후 3년만의 할로윈이 돌아왔다. 참사 현장에는 추모의 뜻을 담은 포스트잇과 꽃들이 놓였다. 이태원로에는 종종 행인들...

기간 : 10월

10월 친구사이 : 웰컴!! 추석 명절과 개천절, 한글날 등 공휴일로 10일에 가까운 연휴로 시작했던 10월이었습니다. 친구사이는 ‘재회의밤’으로 그 1...

기간 : 10월

[184호][커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #7] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기: 차해영·전후석 패널 후기

[184호] [커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #7] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기 : 차해영·전후석 패널 후기 우리가 바라는 것은 그리 대단하...

기간 : 10월

[184호][커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #8] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기: 참가자 후기

[184호] [커버스토리 "RUN/OUT 프로젝트" #8] 커밍아웃 성소수자 정치인 가능성 찾기 : 참가자 후기 친구사이는 성소수자 정치의 가능성을 찾아 나...

기간 : 10월

좋은 영화라고 평이 좋더라

못봐서 아쉽지만

양익준이라는 분 , 은근 눈길 한 번 더 주게 되는 배우인 것 같아