| 기간 | 12월 |

|---|

“그들의 삶이 평범하다는 바로 그 본질 때문에 그들의 생명을 앗아간 범죄들이 훨씬 극악무도하다고 확신한다. 그러한 이유로 나는 그들을 유명인으로 격상시키는 데 저항했다. 피살자들을 우상화하는 것은 감상적인 의식일 뿐만 아니라, 그들의 실제 모습을 보지 못하게 만든다고 믿기 때문이다. 희생자 한 사람 한 사람은 우리들의 아들이고, 딸이고, 이웃이고, 동료 학생이고, 동료 직원일 수 있다.” (p.43)

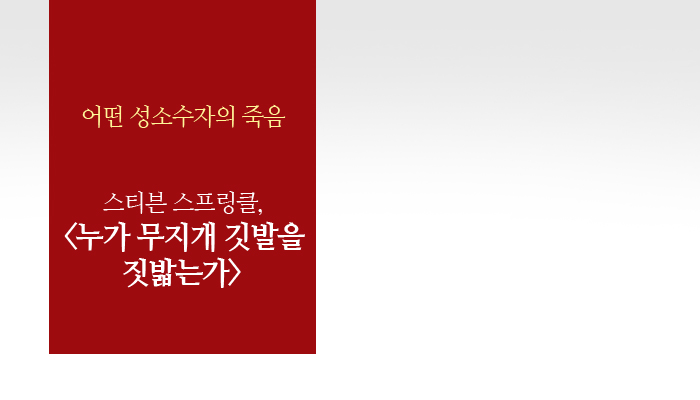

누군가의 죽음을 대면하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 더구나 죽어서도 잊힐 ‘존엄’을 누리지 못한 죽음은 더욱 그렇지요. 이 책의 원제는 “끝나지 않은 삶들unfinished lives”입니다. 정작 죽어간 이들이 그들의 삶을 그토록 오래 기억해주길 바랐을지는, 아무도 모르는 일입니다. 그럼에도 우리는 모종의 목적을 위해, 그들의 죽음을 기리고 복기하지요. 이 책이 얼마간 눈물겹고 또 얼마간불편한 이유가 여기에 있습니다. 어째서 우리는 죽은 이들을 이렇게 제멋대로 기억해야 하는 것일까. 무엇 때문에.

저자는 이 책에서, 성소수자의 죽음을 “비극”이라 부르지 말기를 권합니다. 단지 성소수자가 싫다는 이유만으로 목젖이 잘리고 신장이 노출된 그들의 죽음은, 비극이란 수사로 채 담아낼 수 없을 “문명에 대한 잔학행위”(p.542)였다고, 그들의 죽음을 그런 식으로 섣불리 멜로드라마화하지 말 것을 저자는 권합니다. 그리고 ‘비극’은 정작 다른 데 있다고 말합니다.

우리가 어떤 배제의 공기를 숨쉬고 있는지에 대해, 뭇사람들은 무관심으로, 또 적지 않은 성소수자들은 그것에 오래 직면하기 고통스럽다는 이유로 양쪽 모두에게 쉬이 잊혀지고 있다는 것. 하여 너무나 극단적으로 죽어간 이런 사례를 맞닥뜨린 후에야, 우리 성소수자들은 비로소 오래 외면하고 있던 우리 삶의 조건들을 들여다볼 수 있게 된다는 것. 비단 죽어간 이들이 아니라, 살아있는 성소수자들이 처한 삶의 조건들이 이리 두번 잊혀지는 일이야말로 실은 ‘비극’이 아니냐는 것.

물론 고통스런 현실을 매번 직시하라는 건 비인간적인 요구입니다. 그렇게 적당히들 잊고 사는 것이 당장의 쾌적한 삶을 위해 필요한 것인 동시에, 아무것도 바뀌지 않을 내일을 위한 좋은 버팀목이 되기도 합니다. 게이로 살아가는 삶의 조건들은 척박하지만, 그것은 제 마음 속에서 몇 번이고 뒤엎혀 차라리 스스로 범속한 것으로 여겨지기도 합니다. 한번 크게 앓고 난 후의 맥풀림처럼, 눈물겹던 것들은 이제 숫제 꺼내어보기도 촌스러워진 과거의 얘기가 되기도 합니다.

그와 마찬가지로, 동일한 기승전결로 반복해서 그려지는 11명 성소수자의 죽음은, 한켠으로 눈물겨우나, 너무나 죄송스럽게도, 한편으로 지겹게 느껴지기도 합니다. 그 이유는, 이 책이 그리고 있는 린치의 풍경만큼이나, 가슴속에 유사한 폐허를 품고 그것을 추체험하며 울어본 경험이 우리 성소수자들에게 한번쯤은 있을 것이기 때문입니다.

“무도하게 살해당한 매튜 셰퍼드 이야기의 핵심에는 악마도 천사도 아닌, 그저 우리가 똑같이 평범한 인간인 복잡한 젊은이가 있다.”(p.84)

이 책에서 죽은 성소수자들의 일부는 즉석만남, 이른바 ‘크루징’ 중에 가해자를 만나 살해당했습니다. 따라서 이들의 죽음에는 도덕적 낙인이 항상 따라붙게 됩니다. 익명의 위험한 섹스에 몸을 내맡긴 자체가 이미 죽음을 각오한 것 아니냐는 듯이. 그렇게 함부로 몸을 굴리고 다닌 사람은 이른바 “죽을 법했다”는 듯이. 조금 더 노골적으로는, 성소수자면 조용히 살 것이지 공공장소에서 그런 시도를 했다는 건 그 정도의 일은 각오해야 되는 것 아니었냐는 듯이.

그리고 이 과정에서 가해자의 얼굴은 지워집니다. 단지 동성애가 싫었다는 것만으로 사람을 죽일 수 있었던 그들의 거대한 혐오는 피해자에게 어떤 도덕적 헛점이 있었다는 인식 앞에 뿌옇게 흐려집니다. 모든 동성애자가 도덕적이지는 않을 수 있지만 모든 부도덕한 사람이 맞아죽어야 하는 법 또한 당연히 없을 것입니다.

따라서 운동가들은 저 사람들이 죽은 것이 도덕적인 빌미 때문이 아니라, 그들이 바로 ‘성소수자’였기 때문이라고 주장하기 시작합니다. 이런 말도 안되는 린치가 희뿌연 도덕의 이름으로 반쯤 합리화되기에 앞서 그들이 단지 “성소수자”이기 때문에 죽었다는 사실이 인정되기까지, 꽤 긴 세월이 걸렸습니다. 그 세월이 곧 성소수자들이 “반쯤 죽어도 되는 사람”이란 인식을 까발리고 부수기 위한 싸움이었다는 건 분명합니다.

운동단체에서 ‘성소수성’을 과잉 명명해온 유래가 이와 같을 것입니다. 기실 성소수자 또한 사람이고, 내가 성소수자라는 것이 나의 전부를 말할 수 있는 것은 아닙니다. 사람은 원래 복잡한 동물이지요. 어떤 이들은 자신을 게이 이전에 사람으로 보아달라고 주문합니다. 성소수성을 너무 힘주어 말하다 보면 그런 치우침들이 생겨나는 것일 겁니다.

그리고 그런 힘줌 이전에 저런 사연들이 있었습니다. 피해자가 동성애자라서 죽은 것이 아니라는 식의 여론과, 동성애자라면 저런 죽음을 반쯤 각오해야지 않느냐는 모순 속에, 담론적으로 지워지고 실제로 짓찧어지던, 동성애자 ‘이상’의 삶은커녕 동성애자로’조차’ 기억될 수 없었던 사람들의 목숨이 있었던 셈입니다.

-

이 책에서와 같은 극단적인 혐오를 몸으로 겪어보진 않았지만, 이 책을 덮으며 어떤 익숙하고 서늘한 풍경이 떠오른 것을 고백해야겠습니다. 크루징차 만나기로 한 장소에 하릴없이 혼자 기다리던 그 텅빈 시간들, 머리맡부터 허공으로 달아오르던 그 청회색 하늘들, 그 곳에 이가 고른 잘생긴 아이가 나와줄지, 아니면 속이 뒤틀린 호모포비아가 흉기를 감추고 나를 맞았을지는, 사실 아무도 모르는 일입니다. 우리는 종종 자신이 무거워 우연에 기대고, 우연에 기대어 저 푸르고 검은 하늘에 제 운명을 반쯤 시험해도 보는 것입니다. 이 책 속의 게이들도 꼭 그러했을 것입니다.

그리고 용케 액운을 피해 살아있는 우리들은, 그렇게 눈먼 채 기대고 했던 청회색 세상을 좀더 믿을만한 공간으로 만들 까닭이 있는지도 모르겠습니다. 그리고 차마 알려지지도 못할 사연으로 적지 않게 이 세상을 등졌을 성소수자들도, 아마 그 하늘 아래 말간 눈을 깜박이고 있을지도 모르겠습니다. 그 눈들이 명멸해가는 길을 따라, 현실에 피폭된 세상 한가운데 수목이 자라고 잎이 열리며 사람이 서서 숨을 쉬어도 좋을 터전이, 그래도 조금씩 열리고 있는지도 모르겠습니다.

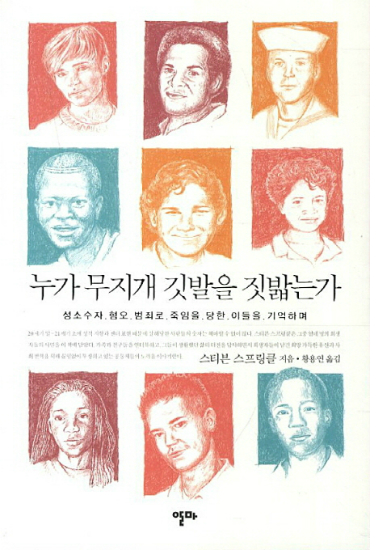

: 스티븐 스프링클, 황용연 역, <누가 무지개 깃발을 짓밟는가>, 알마, 2013.

* 위 책은 친구사이 소모임 '책읽당'의 12월 6일 선정도서로, 당일에 언급된 감상과 토론에 기초하여 쓰여진 글임을 알려드립니다.

![]()

터울 / 친구사이 정회원